______________________________Publiées par Raquel Levy________________________

Avril 1993 N° 4

Le 11 octobre 1992 s’est tenue à l’Abbaye de Royaumont une première rencontre

(science, philosophie, peinture, écriture, musique) organisée par Notes

sur le thème « le chiffre et la lettre ».

Ont participé à cette rencontre : Francis Bailly, Danielle Bailly, Claude Birman,

Gérard-Cohen Solal, Philippe Gumplowicz, Philippe Jaworski, Youval Micenmacher,

Anne Portugal, Raquel Levy, Jean-Michel Salanskis.

INTRODUCTION

Comment se parler, compte tenu de la complexité du langage dans chaque spécialité ? Comment communiquer avec quelqu’un qui n’a pas les mêmes codes ? Est-ce possible ou non ?

Par-delà l’apparente diversité de tous ces savoirs, est-ce qu’au fond il y a une unité ? Poser des questions, questionner les questions, est-ce pour cela que nous sommes ici ? Il s’agit d’ouvrir des portes, d’inventer des passages.

Comment ouvre-t-on des portes ? Faut-il fabriquer des passages ? Comment ? Ouvrir des portes, c’est poser des questions, non ? Quelles sont les questions que nous devons nous poser, et en quels termes, de manière à communiquer ?

Chacun de nous, dans sa spécialité, ouvre des portes d’abord dans son travail personnel. Ensuite dans son secteur, avec des spécialistes de ce secteur. Est-ce qu’il est possible que des gens qui travaillent dans des secteurs différents (de recherche, de création), qui souvent même s’ignorent, puissent se rencontrer à un niveau qui ne soit pas simplement celui de la vulgarisation ?

Par exemple, j’ai fait — et je fais — des livres avec des écrivains. Qu`est-ce que je fais quand je fais un livre avec un écrivain ? Je ne fais pas communiquer la Peinture avec la Littérature ou la Poésie. La peinture c’est la peinture. Et la poésie, c’est la poésie. Même si peintres et écrivains travaillent ensemble depuis longtemps, il s’agit de disciplines totalement distinctes. Chacune a ses techniques, ses outils, ses objectifs. Rien, apparemment, ne les destine à se rencontrer.

Qu`est-ce qui se passe quand je décide de travailler, comme peintre, sur un texte ou un ensemble de poèmes d’Anne-Marie Albiach, par exemple ? Ce texte ou cette suite me parle, me dit quelque chose. Ce quelque chose, comment puis-je le traduire dans mon travail de peintre ?

Anne-Marie Albiach me confie un texte intitulé « CÉSURE : le corps », pour que j’en fasse un livre. Un livre, c’est un volume ; il y a des pages ; il y a un format à définir ; des décisions typographiques à prendre, etc. Tandis qu’un tableau, c’est une surface plane, qui a, dès le départ, son format, ses limites, etc.

Alors, comment vais-je traiter en peinture quelque chose qui doit se présenter comme un volume ? Ce texte-là d’Anne-Marie Albiach, quel genre de volume appelle-t-il ?

Ce texte est double (césure, coupure) : à la fois abstrait et concret ; froid et sensuel. Alternatif (apparition/disparition).

Le principe du volume sera le pli. Une forme en accordéon qu’il faut déplier. Le Livre déplié, on a deux faces.

Sur une face, le texte imprimé sur fond blanc du papier. Chaque « page » est un bloc, avec en son centre une, deux ou trois lignes de texte. Chaque « page » est un miroir de n’importe quelle autre page. « La disparition de l’objet en miroir… : lieu du miroir. » Répétition. Entre les « pages » (division, alternance), une saignée de couleur rouge, grenat, brun rouge, etc. « Le corps porte le blanc de la fiction qui le divise. »

Sur l’autre face, des aplats de papiers collés de couleur rouge, grenat, brun rouge, etc. Blocs qui débordent dans les saignées de l’autre face : « un débordement imprègne et devient cet excès » :

Le volume déplié, posé verticalement, peut être vu (lu) par transparence ou devant un miroir (champ contrechamp). Le livre a souvent été exposé selon ce dispositif de miroir au fond de la vitrine.

Telle a été ma lecture de ce texte, sa traduction. Évidemment, ce n’est pas une illustration. Une illustration, c’est représenter des bateaux en face d’un texte qui parle de bateaux.

Une fois que ce livre est réalisé, je peux dire que j’ai fait communiquer ma peinture et la poésie d’Anne-Marie Albiach. Mais n’est-ce pas aussi en passant par des préoccupations de sculpteur ?

Une question que je peux me poser à partir d’une expérience telle que celle-là : qu’est-ce que ma peinture a gagné, ou de quoi s`est-elle enrichie ?

Et en quoi ?

Et qu’est-ce que le texte a gagné — ou éventuellement perdu — dans cette confrontation ? Est-ce que, lorsque je reviens à mon travail spécifique de peintre, c’est-à-dire au tableau, quelque chose a changé pour moi ? Ou encore, est-ce que ce travail sur le livre, lorsque je reviens au tableau, fait que je fais mieux ce que je fais, mes tableaux ?

Il ne s`agit pas d’une expérience d’ordre esthétique, mais d’une ouverture dans le travail. À partir de la description d’une expérience de ce type, entre deux disciplines différentes, mais considérées comme voisines (appartenant toutes deux à ce qu’on appelle le domaine artistique), est-ce qu’on peut imaginer des passages analogues entre des disciplines telles que philosophie et écriture, musique et mathématique, etc.

Ici, je pose une question : qu’est-ce que ça veut dire le domaine artistique ? Après tout, pourquoi des travaux de création aussi différents que la peinture, l’écriture, la musique, la sculpture, la danse, etc., sont-ils rangés sous l’appellation générique d’Art ? Qu’est-ce que créer ? Qui est créateur ?

Est-ce que vous créez, vous qui êtes dans d’autres disciplines ? Est-ce que vous ne créez pas ?

Raquel Levy

SOMMAIRE

-

-

INTRODUCTION

RAQUEL LEVY

page 1

-

-

L’ÉCRITURE

CLAUDE BIRMAN

page 3

-

-

LITTÉRATURE, SCIENCE,

TRADITION JUIVE.

JEAN-MICHEL SALANSKIS

page 4

-

-

DÉBATS

LE CHIFFRE ET LA LETTRE

page 14

L’ÉCRlTURE

Par Claude Birman

L’écriture naît de la divination. Sublime dans son ambition, mais dérisoire dans ses procédés, le devin associe tel événement à tel signe et conserve la mémoire du signe pour prévoir, à partir de son occurrence à venir, la reproduction de l’événement. L’indigence de la divination tient évidemment à l’arbitraire de ces associations prétendues, accumulées au moyen d’une observation empirique inapte à distinguer les rencontres aléatoires des consécutions effectives. Mesure pour mesure : l’inanité de cette confusion initiale propre à la divination se dévoile dans l’éclatement ultérieur des fonctions positives de l’écriture. Échappant aux jeux et chimères du devin, l’écrit devient véhicule pour deux utilités diverses : notation des hymnes et comptabilité. Le mage s’efface devant l’assurance du prêtre exalté, devant l’audace du roi calculateur. L’hymne dit le divin qui inspire ces passions qui nous conduisent, le calcul met à leur service sa rationalité. Tablettes de chant, tablettes de comptes : première dissociation institutionnelle du temporel et du spirituel, qui mutile et fausse les parties dissociées. Privé de rationalité, l’hymne glisse dans l’idolâtrie : comment éviter la fascination du symbole, s’il n’est relativisé par sa place dans une série numérique ? Privé de référence fixe, le calcul les tourne toutes en dérision. Il les sert et les quitte tour à tour, puis les abolit enfin, ne servant plus d’autre maître que lui-même. Il retourne à son profit le sacré par la consécration de la quantité. Avoir plus vaut mieux qu’avoir mieux, si avoir mieux n’est plus qu`une question de plus ou de moins.

Par cumulations culturelles, ces deux usages de l’écriture atteignent les formes élaborées du langage mathématique et du langage mystique.

L’intelligibilité mathématique oriente vers la maîtrise de la nature. Par sa méthode de réduction des faits aux données quantifiées, elle délivre la perception du réel de toute imagerie. Mais cette vérité dite scientifique n’est pas encore une vérité ; elle n’est que non fausse, objective, c’est-à-dire d’une subjectivité neutre, disponible pour une détermination plus individuelle. Le langage mystique la développe de son côté, par ses appréhensions poétiques, prophétiques, métaphysiques, de l’unité. Il atteint là une « vraie vérité », mais défigurée par son isolement. Solfège et logique mathématique font bien deux langages universaux, deux écritures dont l’une peut rendre compte de toute qualité, et l’autre de toute quantité. Le langage des tonalités (acoustiques, picturales, mais aussi tactiles, olfactives, gustatives ou combinées) se juxtapose à celui des nombres. La chaleur du ton d’une couleur ne s’indique pas dans la mesure de sa longueur d’onde. Tons et longueurs : cette dissociation marque l’échec de l’écriture. Une écriture ontologique noterait le réel indivis, et non alternativement ses aspects qualitatif et quantitatif.

L’écriture réinventée rapporte le compte au chant, applique l’un au multiple. Ainsi, la particularité du langage biblique est de viser à manifester le « réellement réel », à savoir le pouvoir de réalisation. Cette écriture sert une perception qui saisit dans son unité l’objet comme tout. Elle n’admire ni ne compte les choses. Elle n’est ni phénoménologique ni scientifique. Elle apporte aux choses la dénomination qui les renouvelle à partir de leur fondement. L’écriture poétique comme l’écriture mathématique n’ont en regard de potentialités créatrices, surréalisantes que dérivées. Elles sont les bénéfices secondaires d’une inventivité plus essentielle, mais plus secrète. L’écriture primordiale ignore la dissociation du nombre et de l’image, du chiffre et de la sphère, qui ne résulte que de sa décomposition. Elle se réaffirme en intégrant compte et chant dans la dualité organique d’un langage abstrait algorithmique apte à signifier l’unité du chant, enveloppé par un langage concret expert dans le décompte des actes et situations. Ainsi se réordonne la dérive des symboles : au lieu que l’essentiel s’évoque par des images tandis que le contingent fait l’objet de mesures affines, la réalité intime des choses devient visée d’une pensée rigoureuse et l’apparence dicible dans sa densité.

LITTÉRATURE, SCIENCE, TRADITION JUIVE

par Jean-Michel Salanskis

J’ai préparé une réflexion que j’ai intitulée « Littérature, science et tradition juive ». Elle correspond à la manière dont j’avais compris ce qui nous rassemble aujourd’hui. Je ne suis pas certain que mon interprétation soit la bonne ou, au moins, la seule possible. Mais j’ai bon espoir qu’elle soit dans le cadre. En tout cas, c’est effectivement une manière de se poser, disons, la question de l’unité. Moi, ça me gêne de la nommer comme cela, mais pour des raisons qui sont peut-être des raisons philosophiques non universelles. Le thème de l’unité est un thème qui a le propre de m’angoisser. Ce qui a été désigné là, dans l’intervention de Raquel Levy, et qui viendrait un peu donner sa chair à cette question de l’unité, ce n’est pas absolument sans homologie avec ce dont je vais parler. Il s’agit bien d’élaborer, à partir de cette situation de fait où nous sommes, qu’il y a de l’incommensurable dans les genres (moi, j’aurais envie de dire les genres de discours), mais ce ne sont pas simplement les genres de discours, mais les genres d’activités. On pourrait dire que ce sont les genres existentiels. Il y a de l’incommensurabilité dans les genres existentiels et finalement cela prend la forme de ce que j’aime bien appeler disciplines. Discipline est un mot qui a peut-être, par excellence, la faculté de nommer quelque chose qui n’est pas inauthentique (c’est pour cela que je ne dis pas institution), mais qui contient bien en soi l’idée d’une forme dure. On n’est plus dans l’indéterminé ; on est dans un mode spécifique et c’est ce que dit le mot discipline. Donc c’est un peu de ça que je vais parler. Je vais parler d’un problème de communication ou de difficulté d’interprétation, ou de difficulté de traduction entre des régions disciplinaires. Et les régions disciplinaires qui vont être évoquées par moi seront la littérature, la science et la tradition juive. Les titres sont trop larges : la science ne va pas vraiment intervenir comme telle dans sa figure la plus générale, mais ce seront plutôt les disciplines formelles, et même probablement de façon proéminente, les mathématiques qui seront présentes à mon esprit. La tradition juive, elle aussi, interviendra d’une façon spécifique, mais peut-être que c’est à ce niveau-là que la réduction, par rapport à ce que pourrait suggérer le titre, sera la plus faible. Et là où la réduction sera vraiment scandaleuse, c’est vis-à-vis de la littérature qui, vous le verrez, est à peine réellement présente à mon esprit. Ce n’est pas tout à fait un hasard. Il faut quand même, même si l’exposé ne fait pas droit d’une manière précise ou restitutive à la richesse de la littérature, il faut quand même qu’elle soit présente pour cette réflexion, au moins comme titre. Alors voilà, c’était donc mon entrée en matière avec le climat que j’ai ressenti. Maintenant je raconte l’histoire elle-même.

Le thème choisi pour l’agréable rendez-vous qui est aujourd’hui le nôtre à Royaumont fait signe, pour nous, de manière indéfectible vers une alternative disciplinaire. Le chiffre et la lettre, en effet, nous les comprenons comme disant respectivement le champ du lógoV calculant peut-être, selon toute probabilité, celui de la science et le champ de l’écriture inspirée peut-être, selon toute probabilité, celui de la littérature. Or, il se trouve que la tradition juive se laisse appréhender tout à la fois d`un côté comme de l’autre : comme le développement fidèle à l’origine d’un poème, d’un mythe, d’une littérature, d’une prophétie, d’un art du langage s’égalant à une mystérieuse compétence pour l’existence angoissée-heureuse, et comme l’accumulation étrange d’une science éthique, d’une métaphysique rationnelle du « Qui ? » 1, d’un rigoureux formalisme de la pensée et du comportement. La première acception privilégie naturellement la référence au récit biblique d’une part, à sa méditation universelle et résonnante dans la Kabbale d’autre part, ou finalement, le secret précieux de l’existence juive déjudaïsée ; la seconde, en revanche, a les yeux fixés sur le Talmud, la loi, et l’existence observante.

À quoi il faut ajouter, pour ne pas induire en erreur, ni sous-estimer la difficulté de tout jugement d’un tel cas, que la tradition juive ne saurait être perçue que comme une forme antécédente, préalable du champ disciplinaire invoqué : comme une écriture inspirée d’avant la littérature, une prélittérature, ou comme une science ratiocinant avant la synthèse logico-mathématico-physique de la science proprement dite, une pré-science. Ou encore, même si la tradition juive ne devait pas être envisagée « avant », et donc comme esquisse ou prélude plutôt que comme accomplissement, elle manque pour des raisons radicales à pouvoir être véritablement identifiée comme science et comme littérature : n’est-elle pas, nul ne l’ignore, une tradition religieuse ? Même si, plus qu’une autre, elle s`affranchit de la crispation caractéristique de la pensée spécialisée, notre réflexion perdrait beaucoup de sa pertinence possible à négliger de telles limites.

Le champ problématique

de l’alternative Science/Littérature

Tâchons donc d’explorer ce que réactive et ce à quoi peut nous amener la considération de l’alternative qui nous occupe.

Interroger la relation de la tradition juive à la finalité et la méthode littéraires aussi bien qu’à la finalité et la méthode scientifiques nous apparaît d’abord comme nécessaire parce que c’est une façon de poser le problème général de la place qui revient à la tradition juive : en tant que quoi la comprendre ? En effet nous savons bien, à partir du registre politique, qu`une question ne cesse de se poser dans l’urgence historique, la possibilité de l’antijudaïsme sous l’une ou l’autre de ses formes dépendant de la réponse : le judaïsme est-il une religion, la loi d’un peuple, ou bien encore un « esprit » donnant lieu à une école, mais n’ayant pas lieu d’avoir lieu, ni sur la carte du monde ni dans le champ des confessions, voire plus généralement dans le spectre des comportements possibles ?

Un tel nœud problématique révèle la non-indifférence de la question épistémologique : il est clair que ce que nous pourrons dire au niveau d’une réflexion érudite-éthérée du rapport que la tradition juive entretient avec un modèle littéraire ou un modèle scientifique aura du poids et du sens pour l’interprétation du lien social juif, s’il est vrai que la tradition reste le principal opérateur de ce lien. La science et la littérature sont à coup sûr, par exemple, des instances à l’égard desquelles la religion est en relation d’interdéfinition, et la légitimité avec laquelle on peut dire le judaïsme une religion est donc immédiatement concernée par la question épistémologique. Cela bien que le mot épistémologie, dans l’usage ordinaire, ne soit pas facilement employé pour qualifier ce genre d’élucidation. L’affaire du judaïsme est pour nous une occasion de comprendre la centralité philosophique de l’épistémologie : nous resterons néanmoins plutôt laconiques sur ce thème.

Poursuivant notre effort de situation, nous remarquerons encore que la tradition juive n’est pas seule à motiver une alternative de relecture où Science et Littérature s’affrontent. La psychanalyse, aussi, suscite la même sorte de perplexité de rattachement, ou de couverture a posteriori. Si Freud a voulu pour elle le statut de science, et si Lacan a pu sembler, par le recours qu’il faisait à l’exemplarité mathématique pour présenter la plupart de ses concepts fondamentaux, surenchérir à cet égard sur Freud, cela reste une sorte de vérité de fond, une évidence massive sans cesse confirmée par la statistique et la sociologie des intérêts, que la culture psychanalytique et la psychanalyse au sein de l’atlas culturel ont beaucoup plus à voir avec la littérature et l’art qu’avec la science et les mathématiques. Pour résumer de façon caricaturale, mais parlante, nous le croyons, la retombée de la trajectoire lacanienne, il semble que le maître français ait créé une armée d’adorateurs de la chose scientifique stylistiquement et conceptuellement voués à la chose littéraire, la prégnance des thèmes heideggeriens dans le lacanisme ayant plus d’impact sur les modes de pensée effectifs, sur l’usage de la lettre des psychanalystes, que l’emphase valorisante sur le mathématique comme tel. Notons d`ailleurs que le titre « le chiffre et la lettre » pourrait fort bien, pour ces raisons précisément, servir d’emblème à une réunion de psychanalystes.

Mais il faut voir, à notre avis, au-delà de cet exemple de la psychanalyse. Une alternative « Science ou Littérature » pèse d’une façon générale sur tout le champ anthropologique : si elle a été au premier plan du grand débat philosophico-méthodologique du structuralisme, qui occupait ce champ il y a vingt ou trente ans, elle a été nommée et pensée il y a plus longtemps, lorsque Dilthey a cru pouvoir spécifier l’herméneutique comme l’élément de ce qu’il appelait « science de l’esprit », et elle revient aujourd`hui, à la grande surprise de beaucoup qui se croyaient débarrassés de ces inquiétants problèmes, du côté des sciences cognitives, qui règnent désormais sans partage sur le même champ anthropologique : les critiques adressées par H. Dreyfus, T. Winograd et F. Florès au paradigme dit « cognitiviste » consistent essentiellement à nier que la connaissance puisse donner matière à une science ou une technique procédant comme la science exacte de la nature, à affirmer qu’elle relève de plein droit d’un savoir herméneutique (et la référence aux textes phares de l’herméneutique ne fait pas défaut dans leurs plaidoyers).

C’est donc un problème universel, connu comme tel, de savoir si une science humaine donnée vit essentiellement de la pratique interprétative spontanée des textes — et au-delà, relève philosophiquement de la situation herméneutique au sens quasi ontologique que prend le mot chez Heidegger ou Gadamer — ou si elle est justiciable d’une formalisation ou d’une mathématisation, l’une quelconque de ces deux opérations bien différentes suffisant en tout cas à arracher l’objet de la science humaine en question au champ littéraire (au sens large).

Si donc l’ampleur potentielle de la région concernée par l’alternative « Science ou littérature ? » doit être aperçue, il n’en reste pas moins que nous devons aussi rester capables des distinguos nécessaires pour approcher ce qui est proprement notre sujet. Dans le contexte que nous venons d’évoquer, science et littérature entrent en conflit au moment où il s’agit de théoriser un objet : faut-il alors emprunter un sentier théorique profondément apparenté à la littérature, faire jouer une modalité théorique de l’attitude littéraire (c’est cela que serait l’herméneutique), ou faut-il en appeler à ce parangon de la catégorie de théories qu’est la science ? Dite dans ces termes, l’alternative survient au moment où il s’agit de rendre compte d’un objet, elle survient relativement au pôle épistémique. Dans le cas de la tradition juive, notre interrogation est différente : nous nous demandons si la tradition juive est science ou littérature, si la modulation singulière du spirituel qu’elle incarne est à classer comme science ou comme littérature (ou bien, à titre de possibilités plus faibles : si elle doit être envisagée comme pré-science d’avant la science, ou plutôt comme prélittérature d’avant la littérature ; ou encore, si elle doit être dite analogue à la science ou à la littérature), mais nous nous le demandons « avant » de l’avoir classée comme savoir ou de connaître son objet.

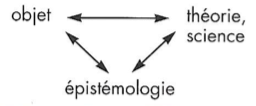

C’est en ce sens que nous excédons le champ de l’épistémologie par la réflexion que nous proposons : au lieu qu’il y ait un triptyque

on a un discours (la tradition juive) qui ne se présente pas clairement comme connaissance d’un objet, et qu’il s’agirait d’annexer en quelque sorte directement à l’un des deux paradigmes, le littéraire ou le scientifique, sans qu’on puisse médiatement s’interroger sur la question de savoir comment il s’approprie un objet. Dans le cas épistémologique, le membre littérature de l’alternative n’est présent que par l’intermédiaire du terme herméneutique, lequel est à l’évidence une modalité scientifique de la littérature : on est déjà dans la théorie, dans le savoir, dans la science en un sens très large, il s’agit seulement de savoir si pour un certain type d’objet, un représentant théorique de la littérature, un représentant de la littérature dans le champ de la science, n’est pas requis. Dans le cas de notre interrogation sur la tradition juive, il y va pour commencer de la question de savoir si celle-ci peut tout simplement être vue comme un savoir, une théorie, cela fait partie de ce dont nous nous enquérons lorsque nous réfléchissons sur l’alternative « Science ou littérature ? » Néanmoins, le simple fait d’interroger une modalité de la pensée par rapport au modèle de la science, et d’envisager la coutume de cette forme de la pensée du point de vue du type de validation et d’enchaînement qu’on y trouve insère jusqu’à un certain point le régime spirituel considéré dans le contexte de la connaissance : d’où notre droit à parler tout de même d’épistémologie.

Nous nous en tiendrons là pour cette entrée en matière. Il convient maintenant d’essayer de prendre position sur le sujet à partir d’une évocation du contenu de la tradition juive.

Formalité de l’intelligence halakhique

Dans cette perspective, nous allons nous appuyer sur ce que nous osons, avec quelque outrecuidance, appeler les « résultats » des quelques tentatives qui ont été les nôtres au cours de ces dernières années de comprendre la tradition halakhique dans la perspective d’une analogie avec les disciplines formelles. Tout d’abord, soulignons bien quel était l’objet choisi pour ces efforts d’homologation : exclusivement l’élaboration talmudique. Étaient donc par principe mis à l’écart tout aussi bien la philosophie médiévale juive, la tradition kabbalistique, la Torah comme texte narratif édifiant-par-lui-même (la Torah « protestante »), et même le midrash, c’est-à-dire la Torah comme texte édifiant au gré d’une lecture juive autorisée. Notre point de départ était la reconnaissance du caractère juridique du propos talmudique : nous partions d’une première analogie, prise comme indiscutable, entre Talmud et code Napoléon. Il s’agissait alors de qualifier dans sa relation au mode formel de l’intelligence la méthode selon laquelle les savants-décisionnaires font évoluer le code et la compréhension du code.

Ce que nous avons relevé est tout d’abord3 le fait que tout le raisonnement traditionnel, si contourné, si sidérant qu’il puisse être, quel que soit l’usage du « raccourci », de la « fulgurance » qui est volontiers le sien, s’adresse toujours à des structures logiques standard, « aristotéliciennes », si on veut les caractériser par un label grand public (en ayant à l’esprit quelque chose comme Van Vogt et son Monde des Ā), affiliées à la logique des prédicats du premier ordre, si l’on veut nommer en termes modernes leur rattachement. Nous avions décrit, en prenant l’exemple de la théorie du garmi et du grama, comment l’intelligence traditionnelle constituait des arbres de ramification des catégories juridiques en relation avec des critères selon une voie réflexive au sens kantien (à partir de textes donnant des exemples de cas). À ce niveau, le lien avec la chose formelle est lâche et tient peu au fait qu’il s’agit du droit juif (la même chose se dirait sans doute d’autres droits) : le lien se limite au fond à une sorte d’inscription de la théorie juridique comme théorie logique parfaite, comme arborescence nette, bien tranchée à chaque nœud, selon des critères univoques (et ce en dépit du fait que l’on sait bien que devant le réel, les catégorisations ont toute chance d’exploser, d’être mises en défaut par les innombrables cas d’intermédiarité concevables : certes le tribunal, les juges sages-savants auront à trouver la manière de saisir chaque cas, pour ne pas le nier dans son ambiguïté, mais il est posé que la tâche de la théorie est de produire une structure parfaite des cas purs). Le caractère réflexif de l’approfondissement historial de la compréhension des catégories du droit halakhique, en revanche, semble quant à lui l’indice d’un type de pensée littéraire-herméneutique.

Dans une seconde réflexiont4, nous avions mis l’accent sur trois registres de « collusion » possible entre talmudisme et disciplines formelles :

1 - la relation à l’infini – 2. le caractère jusqu’à un certain point « axiomatique » du dégagement des catégories et de leurs liens – 3. l’engagement de la pensée traditionnelle juive dans la direction d’une « logique pratique », assez comparable dans ses thèmes et ses problèmes à celle que des modernes comme Von Wright ont pu proposer5.

C’est le second point qui constitue une surenchère sur ce qui précède, tout en concernant au fond le même corpus, à savoir la structure catégoriale se dégageant de l’exercice intellectuel talmudique. Nous avions insisté sur ce qu’on pourrait appeler le conventionnalisme délibéré, absolu, de cet exercice. Si l’on dénomme formelle une démarche où l’on demande aux acteurs de prendre les termes toujours au sens de la convention en train de se dessiner dans le groupe où les phrases résonnent, alors l’exercice talmudique est formel : aussi bien les catégories de base, en termes desquelles se définit le « réel juridique », que les concepts ultérieurement dégagés afin de produire la forme synthétique de l’enseignement et du décret de la loi, et que même la littéralité du texte auquel se réfère la discussion sont décidés-négociés-prescrits par la discussion des docteurs, et nous devons les lire dans cet esprit.

Le premier point est en revanche un point que nous dirions, en langage de théorie des fondements des mathématiques, un point « sémantique ». De même que les théories formelles modernes mettent en scène un « réel » fictif-platonicien infinitaire, à l’égard duquel on recommande de ne pas croire, mais qui reste obstinément dans le champ parce que sans lui, on ne sait pas tenir à la question du continu et de l’espace, de même, les théories juridiques du Talmud « présentent » l’imprésentable connu comme tel usuellement nommé Dieu, sans doute parce que, à défaut, l’élaboration du droit ne saurait plus tenir à ce qui est son enjeu, et qui est l’infini-de-ce-qu’on-doit-à-autrui, disons l’éthique.

Le troisième point est en quelque sorte la synthèse des deux, mais en même temps, il se situe sur un autre plan : si l’enjeu ultime est l’éthique, le champ est nécessairement celui de l’éthos ; mais découper et comprendre l’éthos selon une structure logique parfaite, cela peut bien passer par une décision conventionnelle des catégories naturelles et juridiques, cela ne peut éviter d’impliquer une compréhension elle-même formelle de l’action.

La synthèse théorique du droit n’a pas seulement à prendre en charge la catégorisation statique de ce que le droit évalue, elle doit aussi envisager les comportements, les décisions, les normes, et la logique des phrases qui leur correspond : il n’y a pas seulement une logique de la dénotation-description à la clef, mais aussi une logique de l’action, la prescription, etc., une logique pratique.

Et nous avions relevé dans le document talmudique plusieurs traces d’approche de type « pragmatique » au sens moderne, logique du mot. L’analogie que nous parvenons ainsi à soutenir a-t-elle des conséquences précises sur le jugement du rapport de la tradition juive avec la science et la littérature, respectivement ?

Le statut de la dracha

Bien entendu, il faut d’abord rappeler la restriction par laquelle nous avons initié le bref exposé de l’analogie que nous avons donné : si une collusion définitive du mode talmudique avec la science formelle devait être décidée à la lumière de l’analogie, cette décision n’engloberait pas le « reste » (considérable) de la tradition juive.

Deuxièmement, faisons encore l’observation de méthode suivante : nous nous sommes laissé guider exclusivement par ce que nous aurions envie d’appeler l’éthos logique de l’activité talmudique, en voulant désigner par là l’ensemble de ce qui la règle, ou sa constance factice comme coutume, et qui n’est pas nécessairement visible à la surface, ni même explicite. Notre hypothèse philosophique générale est qu’il n’y a pas de pénétration épistémologique authentique des genres de discours autrement que par le partage de l’éthos logique « en situation » : c’est seulement à ce prix et sous cette condition que l’épistémologie peut coïncider, dans notre esprit, avec l’art de la lecture externe qui nous semble un des visages essentiels de la philosophie aujourd`hui ; paradoxalement, la lecture externe n’est conforme à sa vocation que si elle passe par l’internalité de l’éthos logique). Donc, la référence au chiffre, à la numéricité, n’est pas ce qui fait critère pour nous. À première vue, et tout en sachant notre incompétence (qui tient, précisément, à ce que cette fois, nous manquons de l’éthos logique), les gematrioth contiennent un renvoi à la numéricité, et l’on pourrait faire passer par là le rattachement de la tradition à la mathématique ou à la science. Nous jugeons au contraire — de loin — que l’important est que ce renvoi se situe au niveau du lexème (on compte la somme des valeurs des lettres d’un mot) ; or, privilégier le niveau du lexème nous semble un grand trait caractéristique du mode littéraire de la pensée, lequel est encore le mode non littéral de l’herméneutique, dans les termes de Salanskis [l99lb] 6. Donc nous verrions plutôt les gematrioth comme les complices possibles d’une assimilation de la tradition à des modèles littéraires. Ce sur quoi nous nous appuyons, en revanche, on l’aura constaté, concerne ces « niveaux » du discours que nous savons décisifs pour la mise en œuvre de l’esprit formel et scientifique : la phrase, le texte, la syntaxe, l’inférence…

Sur le point central qui nous occupe depuis le début de cette réflexion, venons-en maintenant à l’essentiel : nous croyons que les éléments d’analogie que nous avons dégagés qualifient en effet plutôt le mode traditionnel juif comme un mode formel (formel/scientifique, sous réserve que la science soit réellement associée de façon indéchirable à la formalité, ce qui, bien entendu, pose en fait problème) que comme un mode littéraire. L’éthos logique partiellement identifié par notre analogie est celui d’une formalité, et par définition, cet éthos logique est régulateur, configurant pour l’exercice halakhique. Néanmoins, il y a une difficulté, et elle est de taille : c’est celle que soulève cet opérateur privilégié de la pensée talmudique qu’est la dracha. Or cet opérateur nous renvoie à la strate littéraire. La dracha, c’est la mise en avant d’un verset de la Torah afin d’énoncer un enseignement du Talmud sur la loi : le verset mis en avant n’est pas là pour apporter de l’autorité à la parole d’un docteur déjà pleinement autorisé, mais pour spécifier/exprimer en quel sens doit être pris l’enseignement sur la loi qui est prononcé. Ce « en quel sens » lui-même signifiant à la fois que la dracha aide à déterminer les frontières de ce que veut la loi (la limite du permis, de l’interdit, qui renvoie le plus souvent à un problème de catégorisation du monde naturel ou de la sphère du comportement du monde-de-la-vie en général), et qu’elle évoque les registres de significations dans lesquels saisir les termes de l’énoncé de la loi.

Par conséquent, l’intelligence talmudique est techniquement adossée à un texte de littérature, celui de la Torah. Elle prend les significations dont elle a besoin dans ce réservoir non quelconque. De plus, il est à peu près clair que la fonction de la dracha va relever la plupart du temps d’un modèle herméneutisant/lexical, donc littéraire en notre sens : très volontiers, l’enjeu de la dracha est de nous faire entendre un mot dans un certain sens. Est-ce que la prise en compte du phénomène de la dracha suffit à faire basculer nos analyses, et à nous faire revenir à un modèle littéraire herméneutique classique pour le talmudisme ? Nous n’irions pas jusque là. En fait, la situation est doublement complexe.

1) d’une part, la dracha indique une non-clôture de la formalité talmudique. Il n’est pas vrai que cette dernière se donne le texte de la Torah comme thème, comme objet, comme vis-à-vis de son mouvement herméneutique propre, comme il arrive dans le mode herméneutique protestant. La dracha n’est même pas le midrash, qui se donne comme réagissant à un verset, bien que ce ne soit généralement pas une réaction élucidante au sens herméneutique classique : la dracha va chercher le verset qui lui convient, et donne donc au document toraïque un rôle passif. Mais l’indication de non-clôture est tout de même essentielle : elle dit que les significations avec lesquelles se tisse le jeu juridico-logico-formel du talmudisme ne peuvent pas être immanentes à ce jeu, égalées à la manière dont il les joue ; on doit toujours faire reparler une parole qui n’est pas prise dans le jeu et qui apporte la pure bénédiction d’un supplément de sens.

2) dans ce recours, l’intelligence talmudique n’a pas comme objectif l’élucidation du sens déposé dans la Torah, nous l’avons déjà dit. Cela veut dire, comme nous venons de l’affirmer, qu’elle n’est pas une herméneutique-de-la-Torah au sens de Ricœur, mais cela veut dire plus que cela : en fait, elle ne peut pas non plus en être une science, parce qu’elle ne se tourne pas vers le thème de ce que dit la Torah, elle fait parler la Torah pour élucider la loi que disent la Michna ou la Guemara. L’excès de signification « littéraire » vient donc pour alimenter l’herméneutique de la loi, que nous concevons comme analogue à l’herméneutique formelle de la mathématique, et non pas pour être par lui-même un enjeu cognitif. Précisons ce deuxième point afin de dégager la différence entre la situation talmudique et la situation mathématique. Dans L’herméneutique formelle7, nous avons expliqué dans quelle mesure on pouvait reconnaître, au sein de la mathématique, l’activité d’une herméneutique formelle, inscrivant sur le mode formel les versions successives de l’énigme du continu, de l’infini, de l’espace, et relançant ainsi toujours plus profondément l’injonction d’avoir à les penser qui situe historialement la mathématique.

Reste que l’infini, le continu, l’espace sont pour la mathématique des termes-à-connaître ; la mathématique est en position prédicative à leur égard, bien qu’elle prédique d’une manière très particulière (par des théories plutôt que par des phrases, et sans doute, à la vérité, par les textes-selon-les théories, en dernière analyse, plutôt que par les théories elles-mêmes). Et, si ces termes sont maintenus dans leur transcendance au fil de l’herméneutique formelle, il n’en est pas moins vrai que d’une certaine manière, il court toujours une présomption de recouvrement de l’énigme (qui peut parfois prendre des formes idéologiques abusives ; on ne peut pas ne pas faire comme si la version de l’énigme recouvrait l’énigme, et c’est toujours de la version elle-même, ou de son rapport à celles qui précèdent que vient la réaffirmation de la transcendance de l’énigme.

En revanche, le fond littéraire de la Torah n’est pas mis du tout en position de sujet de l’énoncé [sujet du dialogue, du texte] par l’intelligence talmudique, et le supplément de sens qu’il apporte sert à l’élucidation du sens de la loi tel que déposé dans ses « versions » que sont par excellence les codes michnaïques [la Michna originelle, mais aussi le michnê Torah, le shoulkhan aroukh, etc.]. À l’intérieur de l’herméneutique de la loi, on peut reconnaître, nous semble-t-il, un fonctionnement analogue à celui de l’herméneutique mathématique ; les versions sont prises comme recouvrant l’énigme de la loi au sens où l’on ne peut pas accéder à ce qui fait énigme dans la loi indépendamment d’elles, et au sens où elles sont bien l’inscription projetée de la totalité de la détermination de la loi, à chaque fois. La Guemara, d’une part, dévoile la transcendance du sens de la loi sur la formulation michnaïque originelle par un questionnement logique des limites de ce qu`elle vise, d’autre part, semble-t-il, — et c’est là qu`elle se sépare du modèle mathématique — elle met la pensée en quête de suppléments de significations essentiels pour les concepts qui l’organisent, et ce en faisant appel à un autre lieu du sens, celui de la Torah dans son ensemble, qui n’est pas seulement la première esquisse michnaïque, mais aussi, le récit de l’histoire du peuple juif, le récit métaphysique de l’origine du monde et de l’humanité, un recueil de maximes, proverbes, psaumes et poèmes, etc.

Néanmoins, et ce serait peut-être, d’un certain point de vue, le plus important, le lieu du sens toraïque reste en position passive ; le sens qui est capté aux fins de l’herméneutique de la loi est plus un sens imposé au texte de la Torah, ou tout du moins, « dont il est capable si on le veut », qu’un sens dont le texte de la Torah exigerait par lui-même qu’il fût entendu. La fonction de surabondance de la Torah se limite à ceci qu’elle fournit l’occasion du sens, c’est-à-dire, la plupart du temps, l’indication d’un contexte. Soit le cas suivant : la dracha « le verset dit : celui qui frappe un homme frappe une bête », dans la halakha des coups et blessures, nous fait comprendre que la loi du talion — selon laquelle, si l’on a blessé son prochain, on le dédommage en argent — demande d’envisager le corps de la victime comme force de travail, dans le registre économique. C’est l’intention herméneutique visant la loi, bien entendu, qui nous porte à extraire une telle signification du passage du Lévitique auquel la dracha nous renvoie. Mais nous ne pourrions pas être orientés dans une telle direction si la Torah ne nous présentait pas, entre autres choses, un univers humain authentique, où l’agriculture et l’élevage sont susceptibles de valoir pour l’économie en général. La surabondance de sens disponible dans la Torah, c’est, si l’on veut, le « savoir d’arrière-plan » [background knowledge] dont la théorie moderne de la cognition a découvert le rôle primordial pour l’intelligence humaine, mais avec incluse en lui toute la richesse des relations sociales, notamment les dimensions aiguës comme la poésie.

Pour résumer l’acquis de cette section, on aurait donc, avec l’activité talmudique, un exercice de type formel-scientifique quant à ce qui concerne sa visée propre et son style de fonctionnement et d’accumulation, mais qui reste comme atteint par le littéraire au plan d’une effraction essentielle, attestée par le mode drachaïque. Peut-être ne pouvons-nous pas, ici et maintenant, aller plus loin dans notre effort de comprendre. Essayons néanmoins d’ajouter quelques considérations qui auront trait à l’interprétation du fait juif dans l’histoire.

Bénédiction du sens,

mythe, identité, religion

Comment ne pas voir, en effet, que le point que nous venons de discuter sous l’angle épistémologique est en même temps le point où se noue la singularité juive ? En dépit des restrictions que nous n’avons pas négligé de faire, chacun sait que la tradition halakhique n’est pas un morceau quelconque de la « chose juive », mais son cœur. L’expérience d’une longue histoire nous enseigne, certes, que les juifs empiriques, de chair et de sang, ont déployé un monde qui excède largement ce noyau c’est ce que nos restrictions tenaient à concéder ; mais elle nous enseigne aussi que le couple formé par l’observance de la loi et le savoir nécessaire à cette observance n’a jamais cessé d’être le centre, le point névralgique auquel tout se rattache. La définition du juif mise en avant dans la sphère de l’observance, et le seul concept de mariage connu des juifs comme leur, continuent, en Israël exemplairement, de marquer de manière institutionnelle cette dépendance du fait juif sur le noyau halakhique, sans que personne ne semble envisager sérieusement de mettre un terme à cette situation. Les diverses tentatives de prendre quelque distance avec le contenu et l’herméneutique spécifique de la loi se soldent généralement par la perte de la référence juive, non pas certes dans le cœur des individus, la plupart du temps, mais dans la discussion et le devenir qui enchaînent sur la tentative. À vrai dire, on éprouve en y réfléchissant comme une certitude que Philip Roth ne pourrait pas écrire une littérature intégralement vécue par le monde comme « juive » alors même que la tradition juive, notamment la loi, n’y tiennent quasiment aucune place s’il n’y avait pas, par derrière et en plus, les « hommes en noir » au sujet de l’intégrisme desquels nos journaux nous font frissonner.

Mais, si la tradition halakhique est le cœur, le noyau, la Torah au sens large est à l’inverse cette part du message juif qui a échappé aux juifs, pour devenir le livre de la sagesse de centaines de millions de goyim : le christianisme mondial se définit comme cet héritage du judaïsme qui s`est débarrassé de la loi, et qui donc ignore l’accumulation talmudique [plus habile, en un sens, est l’option islamique : avouer la filiation en intégrant Moïse et Jésus à la narration fondamentale, mais sécréter par ailleurs un Talmud propre, une tradition exégétique de la loi qui se présente comme autonome]. Pour cet héritage, ce qui reste, donc, ce n’est pas « rien », c’est le trésor de signification auquel ne manque jamais de faire ses emprunts la tradition « formaliste » de la loi : la Torah. La brisure historique déterminant la solitude d’Israël en face d’un monde qui pourtant lit la Torah est donc en résonance et en rapport avec la situation épistémologique décrite par nous.

Est-ce à dire que le christianisme serait à comprendre comme une prise de pouvoir du littéraire dans un monde où prévalait le modèle formel-scientifique ? Une telle affirmation serait, bien entendu, bien trop sommaire et trop rapide. Proposons néanmoins deux observations qui suivent cette piste, mais de manière plus mesurée :

1) en installant le sujet religieux dans le seul rapport avec la Torah, le christianisme a en quelque sorte limité le commerce du sens au rapport avec la surabondance du sens. La surabondance du sens déposé dans la Torah dément pour l’exercice halakhique la clôture « mathématique » de l’herméneutique de la loi, rappelle que l’énigme même du sens de la loi ne se réduit pas à ce qu’en restitue-reconstruit-anticipe sur le mode problématique la science halakhique, mais qu’il y a derrière, plus englobante et plus irréductible, l’énigme de l’humanité comme humanité éthique. Il est structurellement fort différent de n’avoir cette surabondance qu’en arrière-plan d’une investigation « formelle » de la loi et d’être directement livrée à elle. Il apparaît ainsi que le christianisme est fondamentalement un protestantisme bien avant que le protestantisme n’existe, et que la situation du face-à-face avec la Torah est pour ainsi dire programmée dans l’option chrétienne au moment plus archaïque où elle se sépare du fonds juif. Il apparaît aussi que dans l’ordre épistémologique se produit la même chose que dans l’ordre éthico-métaphysique : comme Benamozegh l’explique si lumineusement8, Paul a voulu que les chrétiens fussent des juifs parvenus à la fin de l’histoire, des « morts ressuscités » pour qui la loi n’avait plus de sens, étant donnée leur substance eschatologique. De tels sujets, étant par-delà la loi, n’ont pas affaire avec la couche de signification qui est l’herméneutique spécifique et savante de la loi, ils n’ont par conséquent pas d’autre rapport au sens — dans le cadre de leur religion — que celui qu’ils entretiennent personnellement où qu’un clergé leur organise à sa surabondance absolue dans la Torah. Cette surabondance elle-même ne se produit plus comme quelque chose qui se relativise toujours, à la faveur de la dracha, à un geste logique dans l’articulation de la loi, elle semble destinée à diffuser seulement vers le sujet, à se fixer en lui comme sentiment.

2) Mais ce sentiment, justement, que fait-il de la valeur « mythique » de la Torah ? Après tout, la Torah est aussi le « mythe originaire » du peuple juif, la narration qu’on supposerait normalement riche de son identité historique. Et le mécanisme sentimental le plus simple n’est-il pas justement celui de l’identification adhésive à la geste du moi collectif où l’on se reconnaît ? L’éviction de la strate légaliste-formaliste-scientifique nous paraît induire le risque que la relation à la surabondance du sens prenne la forme d’un vécu sublime de l’appartenance. Il est tout de même singulier que les fondateurs de Salt Lake City aient eu Moïse et la terre promise à la tête, alors que ceux d’Israël rêvaient plutôt les idéaux socialistes de l’Europe. Le fait que la surabondance du sens soit vouée à l’herméneutique de la loi empêche le développement d’une ferveur identitaire littéraire dangereuse parce qu’elle relie la surabondance du sens à la position du moi — les juifs n’ont pas leur identité là où c’est sublime, là où ça raconte, dans le cinéma fabuleux de la Torah, mais là où ça fait mal, dans la halakha (et, malheureusement, par-dessus le marché, dans la persécution). Dans la situation chrétienne du face-à-face avec la surabondance du sens toraïque, le seul antidote possible est la contestation et le renversement de la narration traditionnelle par l’établissement scientifique des faits : la critique historique du récit de la Torah. Aussi cet antidote s’est-il développé dans le monde occidental chrétien. Nécessairement, semble-t-il, l’antidote a quelque chose à voir avec la science : là où n’opère plus la fonction « scientifique » de la loi, qui positionne le récit toraïque comme réservoir où l’on puise, et qui, par le rôle qu`elle lui donne aussi bien comme par la prescription qu’elle assume à l’égard de l’identité, interdit l’usage identitaire de la surabondance de ce sens, nous avons la science du fait historique, qui elle, conjure la piété identitaire en lui dérobant son bon objet narratif.

S’il est ainsi possible, dans le monde chrétien, en fait dans le monde chrétien déchristianisé, parce que le monde chrétien pur et dur ne tolérait pas la rectification historique de la bible, d’échapper au vertige identitaire, comment fait-on, dans ce monde, pour respecter la surabondance du sens, celle que la littérature est la seule à savoir délivrer et garder ? La surabondance désintéressée qui mande l’amour de l’humanité, au sens infini et singulier de l’expression ? Tel nous semble être le problème que débattent, d’une manière ou d’une autre, tous les contempteurs inquiets du statut de la « culture » dans nos sociétés. Et il est difficile, quel que soit l’optimisme naturel dont on jouisse, de nier la pertinence de leur souci.

Mais, délaissant ces perspectives acrobatiques de philosophie comparée des religions, nous pouvons aussi méditer le tableau épistémologique de la modalité halakhique donné dans cet article dans un tout autre esprit : en nous demandant ce que ce tableau enseigne au sujet du statut de religion du judaïsme. Et peut-être pourrait-on penser ainsi : par elle-même, la tradition talmudique n’aurait pas part au religieux, puisque, considérée ainsi, elle n’est pas autre chose que l’herméneutique de la loi, et qui plus est, elle l`est sur un mode qui la rattache plutôt au modèle formel/scientifique. Mais l’opération de la dracha introduit autre chose. Elle ouvre l’exercice sur une surabondance du sens qui induit comme une vision universelle multidimensionnelle de la situation éthique de l’homme. L’exercice halakhique n’est pas religieusement prescrit par cette surabondance, mais il est religieusement élargi, relancé, ouvert, il n’est pas enfermé dans la misère normale du sens, dans le scepticisme mystérieusement bivalent de la déréliction : scepticisme sur l’objet, et scepticisme sur l’évasion éthique.

Notre conclusion prudente et prévisible serait donc que le judaïsme est une religion. I

Agrégé de mathématique et docteur en philosophie des sciences, Jean-Michel Salanskis est chargé de recherche au CNRS.

Bibliographie

(1985) Wittgenstein : l’obligation ou la perplexité, in Le discours psychanalytique, p. 15-19.

(1986) La philosophie analytique et la tradition de la Loi juive, in 5747 Traces, CIíms.

(1991a) L’herméneutique formelle, Éditions du CNRS

(l991b) Die Wissenschaft denkt nicht, in Revue de Métaphysique et de Morale, no 2, p. 207-231

(1991c) Talmudisme et formalisme, preprínt. (1992) Le tort de l’image, in Césure no 2, p.163-196.

Notes

- Hansel (1983), (1988). 2. Salanskis (1985, 1986, 1991c, 1992). 3. Salanskis (1986). 4 Salanskis (1991). 5. Von Wright (1983). 6. On peut déplorer que dans le présent article, littéral vienne signifier l’autre du littéraire, mais peut-être cette incommodité nous aide-t-elle à respecter la difficulté de notre sujet. 7. Salanskis (l99la). 8. Benamozegh (1946).

DÉBATS

« Le chiffre et la lettre »

Philippe JAWORSKI. Jean-Michel, pourrais-tu préciser ce qui est, pour toi, l’élément discriminatoire entre la compréhension littéraire et la compréhension scientifique et où passe au juste cette frontière entre science et littérature ?

Tu as beaucoup parlé de « surabondance du sens » en y associant souvent l’adjectif « littéraire », surabondance littéraire du sens. Mais le littéraire ici est-il un mode d’appréhension essentiellement lié à la narrativité, est-il celui qui fait la place à la métaphore, ou est-ce qu’il supposerait de manière tout à fait fondamentale un type de relation qui serait de caractère herméneutique dans un sens très rudimentaire, presque primitif, c’est-à-dire une relation de sujet à objet qui passe par une médiation linguistique, donc à la fois un élément de codes extérieurs et un élément très subjectif, une expression directe du sujet ? Où passe exactement l’élément de discrimination ?

J’ai été très sensible à cette manière que tu as eue de tenir les deux termes sans faire retomber un discrédit, sans introduire cette dissymétrie qu’on trouve souvent entre science et littérature. Il me semblait plutôt au contraire que là c’était l’élément littéraire qui venait au dernier moment, sans arrêt, rouvrir sur autre chose ce qui se fermait. Évidemment, c’est une vieille histoire… mais je voudrais savoir où tu places le « bord ».

Jean-Michel SALANSKIS. Méthodologiquement ce n’est pas cette question que j’ai soulevée : j’ai pris comme problématique l’assignation du modèle littéraire ou scientifique à ceci ou à cela. J’ai fait comme si la démarcation science-littérature elle-même ne faisait pas problème, ce qui surlégitime ta question. Deuxièmement, ce que je pense de la démarcation. Je te répondrai d’une part à un niveau informel et d`autre part au niveau formel que tu as toi-même esquissé en disant : « La narration, un mode rudimentaire de l’herméneutique, la métaphore… » Je donnerai donc une réponse qui sera dans ce registre, c’est-à-dire critérielle. Mais je donnerai d’abord une réponse informelle en disant que d’une certaine façon je ne sais pas tellement. Je ne sais pas tellement parce que j’ai justement entrepris pour ma part un travail qui est de montrer que l’herméneutique fonctionne dans le champ formel. À partir du moment où l’on avance cela je pense qu’il faut tout de même en garder la radicalité. Si j’ai soutenu cela, cela signifie que je crois que la distinction ne « marche » pas, qu’elle est d’une certaine façon insaisissable, malgré tout. En même temps, même si je crois important de venir déstabiliser la certitude de « clivage », je crois aussi qu’empiriquement il est bon de savoir que ce sont deux choses et d’aller de l’une à l’autre… J’aime la séparation aussi si ce n’est pas une séparation durcie dans une espèce d’ontologie des genres du discours qui croirait être sûre de ce dont elle parle, donc une réponse sentimentale. Dans ce que tu as dit, il y a quelque chose qui semble pouvoir fonctionner la plupart du temps comme critère : la narrativité serait un candidat. Je ne sais pas si c’est le « bon » candidat parce que la narrativité est peut-être prélittéraire… Voilà une première chose que l’on pourrait imaginer : que pour qu’on parle vraiment du littéraire lui-même, il faudrait qu’il y ait autre chose que la narrativité. Deuxièmement, est-ce qu’on ne pourrait pas considérer qu`il y a de la narrativité dans le champ formel ? Je ne sais pas… c’est un candidat possible, mais ce n’est pas celui sur lequel je m’appuie le plus volontiers. Celui sur lequel je m’appuie le plus volontiers regroupe les autres points dont tu as parlé : caractère primitif de l’herméneutique, métaphore. Je crois qu’à un certain niveau on peut dire que le mode littéraire est celui qui attend le sens au niveau du lexème. Le mode formalo-scientifique est celui qui attend le sens au niveau de la syntaxe à un niveau global, à une plus grande échelle. Il y a donc une réserve du sens qui n’est pas encore là au niveau du lexème et qui viendra plus tard. Alors quand vient-il ? Est-ce qu’il vient au niveau de la liste d’axiomes ? Est-ce qu’il vient au niveau du texte démonstratif ? On ne sait pas trop : mais on peut dire qu’il n’est pas possible d’attendre le sens de cette manière-là si on n’accepte pas de le confier à la syntaxe. En ce sens que je dirai que la syntaxe est « relevante ». Non au sens où la syntaxe serait « en soi » une objectivité scientifique ou mathématique, mais parce que c’est la seule façon d’attendre. Cela rejoint ce que tu dis parce que l’herméneutique primitive est celle qui peut tout de suite s’interroger sur le mot (en tant qu’unité minimale sur laquelle on peut s’interroger) avant de…. Dans l’immédiateté humaine, qui est la même que celle de l’interlocution du dialogue, ce sur quoi on peut s’interroger c’est le mot : il y a à mon sens une appropriation de l’échelle du mot à l’immédiateté du « je-tu », par exemple. Je pense que la métaphore peut se rattacher à cela aussi. Voilà l’esquisse d’une réponse.

Philippe GUMPLOWICZ. J’ai été très intéressé, même passionné par ce que tu as dit et à la fin, je l’avoue, un peu déçu. Je me suis dit qu’au bout du compte on arrivait à une vieille dichotomie qui est celle qu’on trouve dans la tradition chrétienne, c’est-à-dire de « Judaïsme, religion de la loi », « Christianisme religion de la foi ». Est-ce qu’on ne retrouve pas cette opposition, la science étant du côté de la loi et la littérature étant du côté de la foi ? Tu as désigné des voies de passage, notamment la dracha, c’est très bien. Le Talmud est une exégèse infinie de la Loi, mais on peut se poser la question suivante : comment se fait-il que chez les juifs la littérature soit venue si tard ? À savoir que si le Talmud est exégèse, commentaires et déclinaison infinie de la loi, on peut définir aussi la littérature comme exploration infinie des figures et des tourments du désir. On a l’impression que cette aspiration à la littérature, à l’art même en général, a été comprimée pendant très longtemps chez les juifs dans la discipline du corset talmudique, ce qui fait que les juifs se sont astreints, génération après génération, à commenter, à décliner la voie, la loi. Il y a eu compression puis le christianisme a été comme une sortie ; cela a été comme une grande fuite à un moment donné amenant un salut qui venait par la foi, non par la loi. Et il a fallu attendre longtemps, très longtemps, pour voir arriver une littérature juive fondée sur une exploration des figures du désir ; (et, entre parenthèses, le fait que cela ait été si longtemps comprimé par la discipline, le commentaire, la loi, l’ascèse de la pensée, a donné à ce jaillissement quelque chose de très fort, de très intéressant.)

Et si question il doit y avoir c’est : comment sortir de cette vieille opposition entre foi et loi, dût-elle réapparaître sous les termes modernes de science et littérature ? Et pourquoi a-t-on ce besoin, qu’évoquait Raquel avec beaucoup de sensibilité, de cette expression diffuse, bredouillante, désirante, nous, aujourd’hui, ici et maintenant ?

Jean-Michel SALANSKIS. Il y a là plusieurs points, il me semble. Le premier est qu’il est triste de retomber sur la démarcation du judaïsme et du christianisme. Je conviens tout à fait du caractère assez largement traditionnel de ma conclusion de ce point de vue là, mais d`une certaine façon je me sens obligé de m’en tenir à une conclusion de ce type parce que j’ai l’impression que c’est pertinent sur l’objet. C’est simplement ça ma réponse : je crois que c’est vrai dans cet ordre. Toutefois j’aimerais corriger cela en disant que l’on gagne plus à avoir la distinction comme cela qu’à ne pas l’avoir, c’est-à-dire que ce qui est grave à mon avis dans la position chrétienne c’est qu’on perd le sens de ce qu’est qu’une herméneutique scientifique de la loi.

Mais une herméneutique scientifique de la loi est un objet extraordinaire et improbable. Je fais l’analogie avec les mathématiques et cela veut dire pour moi que je vois dans cette herméneutique scientifique de la loi la même merveille que les mathématiques et dans ma bouche, ce n’est pas rien de dire cela : cela atteste la tradition de la loi comme mode analogue au mode mathématique ou scientifique. Cela atteste une espèce de jonction mystérieuse possible de la déduction, du calcul, de l’inscription syntaxique parfaite d’une part et d’autre part de la relation herméneutique à l’énigme. Pour moi c’est considérable. Car ce qui me semble grave n’est pas tant cette dichotomie d’un christianisme du côté de la foi et du sentiment et d’un judaïsme du côté de la loi et de la science que de laisser agir de mauvais jugements axiologiques là-dessus, l’image de la science de la loi comme image de sécheresse, de sclérose et de mort et de l’autre côté le sentiment et la foi comme chaleur, vie, etc.

Le plus important à mes yeux par rapport à notre débat présent serait de garder cette distinction si elle est pertinente en y réintroduisant de bonnes perspectives, de bonnes axiologies. Ce serait ma réponse au problème un peu politico-sentimental que tu poses et auquel je suis sensible. Je voudrais maintenant aborder : tu évoquais ce que Raquel a dit et j’ai été aussi très frappé en l’écoutant, la question « qu’est-ce que le domaine artistique et qu’est-ce que la création » ? Si on admet qu’il y a une unité du domaine artistique et que donc les gens qui sont en dehors du domaine artistique (mettons par exemple les mathématiciens) ne créent pas puisqu’on ne créerait que dans le domaine artistique, c’est éminemment le genre de question que je me pose. Qualifier la tradition juive c’est un peu qualifier un « truc qui est en travers » comme l’art. Cela ressemble au problème de qualifier la science et la littérature dans leur rapport. En cela justement je te rejoins, c’est aussi le problème de la création. Car le Talmud est à comprendre comme une création. C’est évident d’ailleurs : il y a des milliers de pages, des arguments vertigineux, merveilleux, mais ce n’est généralement pas vu comme création. Je voudrais à la fois militer pour qu’on voie la prolifération, l’infinité, la merveille dans toutes ses activités et en même temps je crois que si on voulait ne pas les voir dans ce qu’elles ont de particulier on raterait tout. Ainsi, pour voir le génie de la tradition juive, il ne faut pas avoir besoin de dire que la tradition juive c’est aussi de la foi et de la mystique ce qui était la démarche de Sholem, par exemple. L’image de la tradition juive qu’il associait au Talmud lui était insupportable. Il écrit donc un énorme bouquin pour décrire qu’il y a une mystique propre, un sentiment propre dans le judaïsme. J’ai l’impression qu’on rate toujours quand on fait cela parce qu’on ne convainc pas les gens. On les convainc pendant un certain temps, ils disent « Ah oui » et puis finalement « c’est presque aussi bien que le christianisme », et puis après…

C’est similaire pour la question de l’art et si l’on veut comprendre qu’il y a quelque chose qui est axiologiquement comme l’art dans la science, je suis d’accord. Mais méconnaître la spécificité disciplinaire de la science, non.

Francis BAILLY. Je voudrais rouvrir une petite controverse dans l’emploi que tu fais, et que tu explicites d’ailleurs bien, du terme « herméneutique » concernant les questions scientifiques et sur l’aspect de clôture éventuel de l’aspect scientifique. C’est dans un certain sens, dans une certaine acception du mot « clôture » qu’il y a clôture du scientifique puisque le scientifique est précisément question sans cesse reportée d’une part et que, même à l’intérieur des systèmes formels d’autre part. on sait que le sémantique excède le syntaxique : et que de ce point de vue là on ne peut pas dire qu’il y a clôture à cause du syntaxique. C’est un premier aspect et il est relié au fait que dans le concept d’herméneutique, au moins historiquement, et je crois encore chez beaucoup de personnes. Il y a l’idée que l’on peut désigner une originarité et qu’il existe un « vrai » donné à découvrir. De ce point de vue il me semble que l’entreprise scientifique et notamment l’entreprise mathématique se présentent au contraire comme champ complètement ouvert de construction à élaborer, conceptuelle, référentielle, de calculs, de concepts et que cela ne renvoie pas à un « vrai » préexistant, mais que cela construit, à la fois de façon intégrative et en même temps contestataire, un « nouveau vrai » sur du « vrai » qui a été établi. Je prends l’exemple du continu et je ne pense pas que le continu tel qu’on le conçoit en un certain temps moderne réponde vraiment à un continu tel qu’il a pu être élaboré en un temps de l’Antiquité. Je crois que la construction est précisément l’élaboration créatrice de ce que la question du continu subvertit, mais dont le lexique a gardé le terme parce que, bien qu’il soit vrai qu’il y ait une énigme par-derrière, toute cette entreprise est une entreprise absolument ouverte dans laquelle il n’y a pas un sens préétabli à rechercher.

Je pense d’ailleurs, et je vais plus loin, que la question du sens n’est pas une question d’ordre scientifique. Les sciences n’ouvrent pas sur une question de sens. Cette question est exclusivement attachée aux relations humaines et bien qu’on se serve de la science pour développer les relations humaines en tant qu’instrument, c’est là une chose à laquelle donner sens ; dans la pratique scientifique elle-même, il n’y a pas de sens à proprement parler même s’il y a des structures d’intelligibilité et des choses comme cela. C’est important parce que sur cette question du sens et suivant l’acception qu’on lui donne et la distinction que l’on fait entre sens et signification et ainsi de suite, on est en mesure de dire qu`il y a une séparation à opérer, réelle, entre ce qui est littéraire, artistique et ce qui est scientifique. Et ce n’est qu’à un niveau extrêmement élaboré, presque vide de contenu, que l’on peut espérer reconstituer une forme d’unité, unité de type plutôt formelle. Que je retrouve d’ailleurs tout à fait dans le travail que tu présentes.

Ce n’est pas que je ne sois pas convaincu par rapport à l’herméneutique formelle que tu présentes, c’est qu’il m’apparaît que tu tires le terme « herméneutique » dans une certaine direction qui ne correspond pas à celle qui est reçue en général et qui peut créer des confusions et que, par ailleurs, le caractère « clos » de la démarche scientifique me paraît, tout à l’envers, très constructif et très ouvert.

Claude BIRMAN. Pour revenir à ce que l’on disait tout à l’heure nous sommes parvenus au constat que le caractère formel des activités dites littéraires aurait disparu au bénéfice du sentiment et de la foi. Raquel au contraire avait insisté sur la nécessité de connaître la chorégraphie pour pouvoir transcrire la peinture en danse ; la chorégraphie possède un caractère éminemment formel et ce que tu as dit sur l’analogie entre la forme juridique talmudique et la forme mathématique amène cette question qui rejoint le souci de Francis, à savoir celle de la différence d’intention 2 ce n’est pas la même chose d’être normatif et d’être descriptif. Or justement lorsqu’on parle d’infini en mathématique je suppose qu’on n’est pas normatif, mais descriptif… alors que lorsqu’on parle d’éthique, même si c’est formalisé dans le Talmud, c’est normatif. Mais ce n’est pas si facilement réductible.

Jean-Michel SALANSKIS. Est-ce que, selon ce que j’ai dit, la littérature serait exclusivement dans le « sentiment » ? Je ne crois pas. La seule chose que j’ai nommée comme étant du côté de la littérature c’est la surabondance du sens.

Là où j’ai introduit le sentiment, c’est pour décrire la situation où se trouve laissé le chrétien par l’abandon de la halakha devant la Torah. Cela paraît plus particulier que ce que tu me prêtes en l’occurrence. Que peut-il y avoir de formel dans l’activité littéraire ?

J’ai présenté un jour l’idée que je viens de développer à quelqu’un appartenant au groupe OULIPO et il a eu une réaction de grande exaspération ! Il avait l’impression que je lui refusais tout ce qui était « bien », à savoir le formel, et que je le laissais avec la merde. Alors, comment dire ?

Je me défends de cela parce que je ne veux certainement pas aboutir à cette axiologie : je vois bien que dans l’agencement de quelque chose qui est dans le champ artistique, roman, poème, peinture, sculpture, musique, etc., il y a de la formalité, au moins au sens où il y a des formes dont l’exactitude compte, par exemple.

Mais j’ai pris ici le terme de formalité dans un sens extrêmement spécifique : j’ai parlé de ce que j’ai appelé la convention axiomatique c’est-à-dire du fait de faire jouer les termes selon la convention qui est en train de se dégager dans un groupe, dans un travail. Il y a donc la question : qu’est-ce qu`on met derrière l’adjectif « formel » ?

Pour ma part je persiste à croire que, malgré OULIPO, ce qui passe dans le littéraire n’est pas cet élément disciplinaire propre que j’entends lorsque je parle de formalisme. Je crois plutôt que ce qui va intervenir au bout du compte est le logique. Il faut absolument distinguer ici le logique en tant que type de morphologie : selon Thom il y a des morphologies logiques particulières : hiérarchiques, arborescentes, comportant des réitérations toujours licites… etc.

À mon avis tout cela peut entrer dans le littéraire. Cela n’entrera pas comme l’enjeu de l’affaire et d’ailleurs je n’ai jamais été convaincu par les discours du type « Art expérimental » : des gens du milieu cinématographique m’ont expliqué que l’enjeu du cinéma serait de développer des « grammaires inouïes » de l’image… Je ne suis pas convaincu.

Je pense qu’avoir rapport à un certain mode grammatical selon la convention axiomatique tout en étant « branché » sur un terme imprésentable n’est pas le fait de la littérature. Ce qui paraît intervenir au contraire dans le domaine du cinéma ou de la littérature c’est un « jeu » avec les grammaires ou un jeu avec les morphologies logiques.

Mais ce que je décris et appelle « formalisme » est autre chose : c’est précisément une façon de s`en remettre à ces morphologies selon l’élément de la convention. À ce moment-là, les grammaires ne sont pas comme telles objets dans le mode mathématique, car si elles le sont dans ce champ précis cela veut dire qu’elles coïncident avec l’objectivité constructive. C’est alors un cas particulier.

Ce que j’ai décrit sont plutôt des morphologies logiques sujets par rapport à une énigme de l’infini par exemple qui, elle, est en position d’objet.

Danielle BAILLY. Il me semble que, si on amalgame les sciences humaines au littéraire au sens large que tu lui donnes, on réduit tout cela au classificatoire et à des combinatoires alors que dans ce domaine il y a tout de même un aspect argumentatif, analytique et explicatif (je pense entre autres à la linguistique), qui se compare aux approches théoriques que l’on trouve en sciences exactes.

Jean-Michel SALANSKIS. Je n’ai pas pris position là-dessus, j’ai rappelé l’histoire ; des gens ont dit : « les sciences humaines ne peuvent être qu’herméneutiques ».

Pour ma part je fréquente plutôt des sciences humaines qui tournent le dos à cela et qui s’installent dans le mode logique ou qui essaient de faire fonctionner des modèles mathématiques. Je pense néanmoins que lorsqu’on avance qu’on ne peut pas faire de linguistique sans faire réintervenir quelque chose comme l’élément herméneutique, cela me semble vrai. Mais c’est très complexe.

Le problème que soulevait Claude et qu’on tente d’analyser concerne ces statuts de morphologie logique incroyablement nombreux existants dans la nature humaine :

– Il y a la morphologie logique qui fonctionne d`une certaine façon dans les mathématiques : grossièrement parlant elle fonctionne comme sujet dans la convention axiomatique.

– Il y a la morphologie logique telle qu’elle va fonctionner chez OULIPO : là j’ai l’impression que c’est de l’ordre d’un substrat. C’est comme la gouache : comment vais-je présenter des objets qui vaudront en tant qu’art sinon en m`appuyant sur le substrat qu’est la morphologie logique ? Ainsi d’une certaine façon la morphologie logique peut être considérée ici comme un matériau d’expression.

– Dans l’ordre des sciences humaines, ce n’est qu’éventuellement qu’elles utiliseront les morphologies logiques comme vecteurs de modélisation, ce qui est déjà très différent. Et on sait très bien qu’en utilisant les morphologies logiques de cette manière on les utilise d’une manière très différente qu’en physique où ce qui se passe est tout autre chose.

– Et que se passe-t-il en l’occurrence ? C’est très complexe à expliquer, mais disons que, s’il y a au moins une vertu en laquelle nous sommes quelques-uns à croire de la lecture transcendantale des sciences, c’est celle de nous expliquer que les morphologies logico-mathématiques n’interviennent pas comme des modèles, que c’est autre chose, qu’elles sont en position subjective, un peu comme dans les mathématiques.

– Les morphologies logiques en mathématique sont dans une position subjective qui fait que c’est en elles que se dépose la version de l’énigme ; dans la physique il se passe très probablement quelque chose d’un peu similaire sauf que ce n’est pas l’énigme même de la physique qui est signifiée par les morphologies logico-mathématiques, mais l’acception particulière des catégories.

Voilà déjà quelques statuts. Il y en a beaucoup. Donc, à part le problème de savoir s’il y a des traductions, des distinctions fondamentales, il y a aussi le fait qu’il faut reconnaître la variété incroyable des mixtes qui existent.

Pour en revenir à ce qui se disait sur la prescription, je pense que comparer la halakha et la mathématique formelle, par exemple du point de vue de l’axe sémantique description-prescription, fait partie de ce que j’ai essayé de faire.

Cela dit, c’est complexe parce que d’une part en tant qu`herméneutique de l’infini, du continu et de l’espace, les mathématiques sont très largement prescriptives. D’autre part la halakha en tant qu’activité d’élucidation a de larges aspects descriptifs : si l’on veut faire une analyse dans le sens des philosophes du langage actuels, on trouvera dans le Talmud des énoncés de normes, mais aussi beaucoup d’énoncés descriptifs qui sont tels dans le sens d’une description métalangagière puisque beaucoup d’énoncés parlent d’autres énoncés. Lorsqu’on dit dans le monde juif que la hohmah est une science, je pense que cela désigne entre autres une description des « bonnes » catégories du « bon » droit, par exemple, et une description du système conceptuel qui préside à la réalisation sur terre du bien.

Philippe JAWORSKI. Je voudrais proposer en contribution à notre débat une réflexion sur l’exégèse, on parlait d’herméneutique, tout à l’heure, comme la possibilité de fournir à un texte une extériorité ou un « dehors » qu’il n’a pas.

En cela je me réfère à ce passage de « La muraille de Chine » de Kafka (dans la traduction d’Alexandre Vialatte) où celui-ci, avant Roman Jacobson, décrit cette structure paradoxale de la communication où, entre l’Empereur de Chine qui envoie depuis l’une des extrémités de la chaîne un message et le destinataire de ce même message à l’autre extrémité, se situe toute une série d’obstacles infranchissables qui font que le « messager porteur du message » ne peut jamais en réalité sortir de « l`espace intérieur » appartenant au destinateur — le palais de l’empereur —, et que même s`il y parvenait il s’affronterait alors au « milieu », à un « centre commun » dans lequel précisément on ne pénètre pas, la Ville Impériale elle-même : ici l’espace de la transmission ne s’ouvre pas, il ne cesse au contraire de se fermer et le destinataire en attente du message, de son côté, ne peut qu’appeler en rêve le message.

À partir de là, comment justifier cette activité de l’exégèse, du commentaire de texte, de la critique ? Il y a comme une solitude du texte, une intériorité dont il a absolument besoin. Cette espèce d’emprisonnement, de clôture peut-être de toute œuvre et de toute création sur elle-même apparaît comme indispensable. Le message n’est pas d’abord destiné à être clair, univoque, transmissible et susceptible d’être immédiatement accueilli par l’autre. Il y a comme une espèce d’obscurité de la création, consubstantielle à la création elle-même. L’œuvre a besoin d’un « dehors », d’une extériorité, qui ne peuvent lui être fournis que par ce qui n’est pas du tout elle. Le texte ne nous dit jamais comment il demande à être lu. Il ne nous parle pas la langue de sa lecture.

C’est un premier point. Le second est qu’en poussant plus loin il y a peut-être ici la démystification d’une certaine représentation de l’expérience littéraire 2 dans cette vision d’une communication jamais réalisée conformément à ce qui l’a suscitée peut-on voir une désacralisation de l’origine ?

En cela qu’on croirait, on imagine, on « rêve », recevoir le message, avoir accès à un message clair qu’on associe à la vérité, à la source originelle… Peut-être faudrait-il travailler sur l’envers de ce que cela pourrait être, sur le négatif en quelque sorte, pour tenter de sortir de ce « désastre » de la non-communication où l’on a à chacun des deux pôles d’une part un désir et de l’autre une attente et entre les deux le message cheminant indéfiniment et n’arrivant jamais.

Claude BIRMAN. On peut effectivement partir de cette question du message. Tu évoques l’attente du sens. On peut aussi renverser la proposition et poser le problème du sens de l’attente… Et dire que, quel que soit le message reçu, la distance demeure, que le message n’est jamais transmis, mais que nous en avons « quelque chose »… En rapprochant cela de notre thème du chiffre et de la lettre, on peut effectivement y voir aussi cette question de l’écriture qu’on a abordée aujourd’hui sous différents aspects.

Pour résumer, la difficulté est de distinguer sans les opposer et de mettre en rapport sans les confondre ces deux approches : l’une plus scientifique, chiffrée, formalisée, avec les réserves à mettre sur ce terme de « forme », calculante ; on pourrait éventuellement, par exemple, calculer le chemin qu’il faut franchir, où ce qui serait à écrire serait alors à compter, à recenser, à énumérer, à reconnaître, à décrire, ce qui donne une dimension de l’écriture en tant que valeur descriptive. L’autre dimension étant évocatrice, et évocatrice finalement d’une image.

Ces deux fonctions de l’écriture, l’une du côté du chiffre et opérant un compte, un recensement, l’autre du côté de la lettre et présentant une image, sont sans cesse interférentes. Mais si l’on veut s’y reconnaître, il convient de les séparer. C’est ainsi d`ailleurs que sont nées les mathématiques, en séparant le chiffre de la lettre.

Or les séparer c’est en même temps être dans le deuil de leur unification ce qui faisait le thème précis de notre rencontre d’aujourd’hui : si l`on ne sépare pas le chiffre et la lettre, on tombe dans la confusion, on ne sait plus où l’on est, on plonge dans une pensée magique, échec de l’usage de l’un et de l’autre discours. Et si on les sépare pour que « ça marche », que ça existe, on a alors le sentiment d’avoir perdu l’essentiel.

En un sens une activité strictement scientifique ne peut véritablement se déployer que dans un écart par rapport à une autre dimension qui se réfugierait alors dans un tout autre domaine.